Radio Télé Masseillan Info - Plus de sens à l'info!

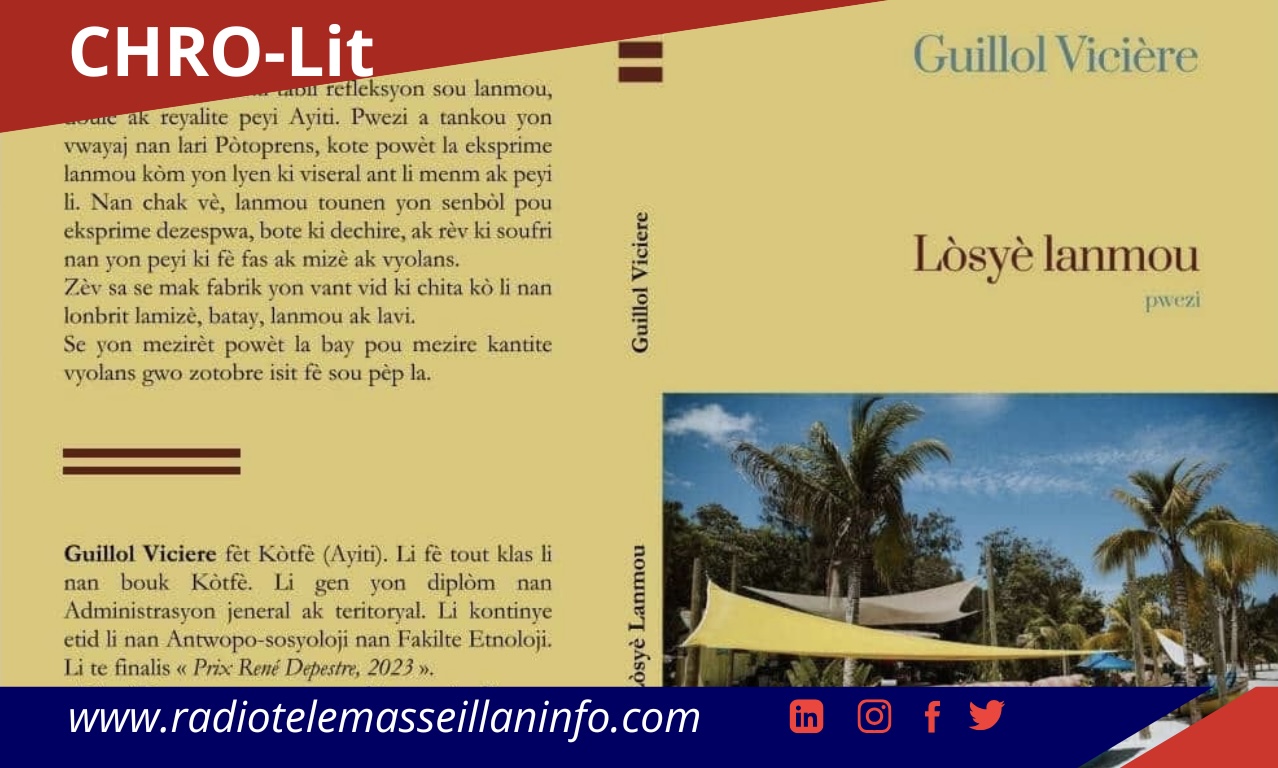

Il entre en littérature comme on entre dans un sanctuaire, avec le feu au cœur et la mémoire en bandoulière. Sous le nom de Mèt Vèb, Guillol Vicière publie son premier recueil « Lòsyè Lanmou », chez les Éditions Milot, en France. Dans ce livre, l’amour cesse d’être un refuge pour devenir une arme de combat, un acte de lumière au cœur d’un pays souvent cerné par la nuit. Avec Lòsyè Lanmou, Mèt Vèb offre au lectorat haïtien et au monde un texte qui dit la tendresse, la douleur et la dignité d’un peuple qui, malgré tout, continue d’aimer.

WS : Qui est Guillol Vicière ? Quelle place la poésie occupe-t-elle dans ta vie personnelle et artistique ?

MV : Sincèrement, j’ai toujours du mal à répondre correctement à ce genre de questions. En fait, je m’appelle Guillol Vicière, connu sous le nom Mèt Vèb. Écrivain, poète et administrateur, je suis originaire de Côtes- de - Fer.

Formé en Anthropologie et Sociologie, je m’intéresse aux réalités humaines, aux liens invisibles qui tissent les communautés, et à la parole comme espace de transformation.

J’ai également suivi des formations en gestion de projet, un domaine où j’unis rigueur et sensibilité pour accompagner les initiatives culturelles et sociales.

Je suis actuellement coordonnateur du MJADK( Mouvman Jèn Angaje pou Devlopman Kòtfè), une structure qui œuvre pour la jeunesse, le développement culturel et l'éducation. Quant à la poésie, elle s’est imposée à moi comme une évidence. Pour moi, écrire n’est pas seulement un art, c’est une manière de respirer, de comprendre le monde et de lui offrir, malgré tout, un peu de lumière.

WS : D’où vient le pseudonyme Mèt Vèb ? Quelle signification symbolique ou poétique te donne-t-il ?

MV : Je ne l’ai pas choisi, je me suis simplement réveillé avec, comme une musique qui ne me quitte plus. C’est une mission que la nuit m’a confiée , je ne fais que la porter.

WS : Comment s’est formée ta relation à l’écriture ? Y a-t-il eu un déclencheur ou une expérience marquante ?

MV : La relation à l’écriture poétique trouve souvent son origine dans des expériences personnelles intenses et marquantes. Dans mon cas, cette relation s’est nouée dans un moment de deuil profond après la mort de ma mère. Ce choc douloureux a fait émerger en moi un besoin impérieux de donner forme à la souffrance et à l’absence par le langage. L’écriture est alors devenue un refuge, un espace de mémoire et de résilience où les mots ont pris le pouvoir de transformer la douleur en force créatrice.

WS : Ah ouais, je comprends. C'est un départ qui a tout changé, alors. Et dans ce chemin qui s'est ouvert, quels poètes ou écrivains t'ont le plus influencé ?

MV : Ma poésie s’inscrit dans une lignée riche et prestigieuse, mêlant les voix de grands poètes haïtiens et d’auteurs internationaux qui ont façonné ma vision et mon engagement. Je rends hommage à Georges Castera, dont la voix puissante et engagée, notamment dans L’Encre est ma demeure, éclaire la profondeur et la résistance . Oswald Durand, avec son classique Choucoune ,René Depestre, dans Minerai Noir. Frankétienne, avec son œuvre audacieuse Pèlen Tèt.

Je salue aussi la plume des poètes d'aujourd'hui comme Alcide Franckson, dont Nuits Sauvages suivi du poème D’Étreinte m’a profondément ému . Jessica Nazaire et Philipson Juste portent aussi avec force et modernité la poésie haïtienne. Mon travail est un dialogue vivant entre les racines profondes de l’Haïti littéraire et les voix du monde, dans la continuité d’une tradition qui refuse l’oubli.

WS : Et si on parlait de ta mission, là, en tant que poète, aujourd'hui, en Haïti ? Au fond, est-ce que pour toi, c'est avant tout un acte d'amour ? De résistance ? Ou est-ce que c'est les deux à la fois, indissociables ?

MV : Être poète en Haïti, c’est effectivement embrasser une double mission : celle de l’amour profond pour son pays et de la résistance contre les multiples formes d’injustice et de misère qui frappent la société. Pour moi, la poésie haïtienne s’inscrit traditionnellement dans ce combat contre l’indifférence, en rendant hommage à la résilience du peuple face aux épreuves. Chaque vers devient une forme de combat, un acte de mémoire nécessaire pour réveiller l'espoir au milieu du chaos.

WS : « Lòsyè Lanmou », pourquoi ce titre, justement ? Qu’est-ce qu’il évoque pour toi, dans ton univers à toi ?

MV : Je fais ce choix parce que « Lòsyè Lanmou » symbolise cette flamme sacrée qui consume et éclaire tout à la fois. C’est aussi mon amour passionné pour Haïti. Je suis de ceux qui croient que le pays n’a pas besoin de héros éclatants, mais d’une petite lumière, d’un Lòsyè , une flamme discrète et puissante, qui éclaire chacun dans la communauté. Ce titre est un pont qui affirme que l’amour est la force la plus radicale dans ce monde.

WS : Dans tes écrits, je remarque un vrai va-et-vient entre des vers très intimes, presque chuchotés, et d’autres qui résonnent comme un coup de poing - une dénonciation sociale assez frontale. Comment tu fais, toi, pour tisser ces deux fils ? Est-ce que l’un ne peut pas aller sans l’autre dans ta vision de la poésie ?

MV : C’est l’essence même de mon travail. En Haïti, le personnel est toujours politique. Quand j’écris sur l’amour, je parle aussi de la survie d’un peuple qui, malgré tout, continue à aimer. La poésie est ce lieu où mon intimité rencontre la voix du collectif, où les tourments personnels résonnent avec la conscience nationale. C’est ainsi que se tisse la vraie résistance.

WS : En lisant le recueil, on a l'impression que Port-au-Prince n'est pas juste un décor, mais presque un personnage à part entière – qui vit, qui souffre, qui respire. Quelle vision de la capitale as-tu voulu donner à voir à travers tes textes ? Est-ce une ville que tu portes en toi comme un amour difficile, ou comme un témoin de tout ce qui se joue, collectivement et intimement ?

MV : Port-au-Prince est plus qu’une ville pour moi, c’est ma deuxième maison, un lieu de vie et d’âme où se mêlent souvenirs, contradictions et espoirs. Dans mes poèmes, comme tu l’as si bien dit, elle n’est pas un simple décor, mais un espace familier qui porte ma mémoire et mes émotions, comme un foyer où je reviens constamment malgré les blessures et les épreuves. Elle incarne cette part de moi-même qui est enracinée dans ses rues, ses cris, ses silences, et qui continue de vibrer au rythme de sa pulsation unique.

WS : Dans ton recueil, l’amour est partout, mais il prend tellement de visages différents, tantôt charnel, presque terrestre, tantôt mystique, et parfois résolument politique. Entre ces dimensions, est-ce qu’il y en a une qui domine à tes yeux ? Ou est‑ce justement leur entrelacement qui fait la force de ton écriture ?

MV : L’amour dans le livre ne peut se réduire à une seule dimension, je te l'accorde, car il est charnel, mystique et politique à la fois. Je refuse de cloisonner ces aspects, car l’amour total est un acte pluriel : charnel parce qu’il prend corps dans le désir et la présence physique, mystique parce qu’il cherche un sens profond et une unité transcendante, et politique parce qu’il devient un acte de rébellion et d’engagement face aux injustices. Il y a pas vraiment de domination , je pense qu'ils participent au même degré dans la narration.

WS : J'aimerais revenir sur ces figures de femmes qui traversent tes poèmes, Presilya ou Manitèz.

Est-ce que pour toi, elles représentent une seule femme, un archétype, ou au contraire plusieurs visages du féminin ? Est‑ce qu’elles parlent aussi, parfois, de la mère, de la patrie, d’Haïti comme d’un être aimé et meurtri ?

MV : Presilya et Manitèz sont des figures archétypales qui incarnent la mémoire et la résistance féminine en Haïti. Presilya représente les femmes tombées sous la violence d’État, symbolisant la souffrance silencieuse et le poids des blessures invisibles. Manitèz, quant à elle, incarne la lutte et la voix qui refuse le silence, une force combative qui refuse la marginalisation et revendique la dignité. À travers ces personnages, la poésie raconte non seulement l’histoire individuelle de ces femmes, mais aussi la souffrance collective et la combativité de toute la nation.

WS : Je dois te dire que ta plume a vraiment une couleur à part. Des fois, elle nous emmène dans une quasi-prière, pleine de mystère, et d'un seul coup, elle nous colle aux réalités les plus crues, les plus concrètes. C'est puissant, mais j’ose croire que c'est pas anodin. Alors dis-moi, comment toi, tu nommes cette esthétique à toi ? Est-ce que c'est juste ton naturel, ou est-ce un vrai choix, une manière de bousculer ce qu'on attend d'un poète aujourd'hui en Haïti ?

MV : Mon esthétique poétique refuse toute forme de filtre ou d'embellissement excessif. Elle cherche à dire la vérité brute, celle qui surgit de l’expérience et de la mémoire collective. Je puise largement dans la tradition orale haïtienne, dans ses chants et ses rythmes, pour donner à mes mots une force vibrante et une musicalité profonde. En même temps, je mêle ce souffle ancestral à un lyrisme contemporain qui fait écho à la douleur, à l’absence, mais aussi à l’espoir et à la vitalité du peuple.Chaque vers est une pulsation, un battement qui cherche à relier ce qui est intime au collectif, le local à l’universel.

WS : Le créole est très présent dans ton univers poétique. Quelle place accordes-tu à la langue dans ton combat poétique et identitaire ?

MV : Le créole n’est pas seulement une langue parmi d’autres dans ma poésie, c’est le souffle même de notre mémoire vivante et collective. Il est porteur d’une histoire, d’une culture et d’une identité souvent défavorisées ou marginalisées. Écrire en créole, c’est donc un acte militant, une façon de redonner dignité et puissance à cette langue fondatrice. Chaque mot en créole est un cri de libération, une affirmation claire de qui nous sommes, un lien profond avec nos racines et notre peuple.

WS : Parlons franchement un instant, dans tes textes, la sexualité est partout, mais on sent bien que ce n’est pas du simple érotisme. Pourquoi avoir choisi de lui donner une place aussi centrale ?

MV : La sexualité dans mes poèmes est bien plus qu’une simple évocation du corps ; elle est une métaphore profonde de la vie, de la vitalité et de la force qui persiste malgré les épreuves. Elle incarne l’écriture du feu intérieur, celle d’un peuple qui renaît sans cesse, dans toute sa complexité et sa puissance. L’érotisme dépasse la dimension charnelle pour devenir un cri contre la mort sociale, une manière de réconcilier le corps et l’esprit, la douleur et la joie.

WS : Plusieurs vers évoquent la violence politique, la misère, les gangs, le PHTK. A la page 38, tu écris : « Jan m te pwomèt la

menm devan SONAPI

pankat mwen ekri

yon wòch nan menm »,

comment te conçois-tu le rôle du poète face à la corruption et à la souffrance collective ?

MV : Le poète ne peut pas rester silencieux devant la corruption et la souffrance collective. Faut pas être malhonnête quand même. Il est la conscience sensible et critique du peuple, celui qui garde vivant le feu sacré de la parole authentique et engagée. En écrivant des vers forts et sincères, comme cet extrait que tu viens de citer, je pose ici une pierre, un acte de défi et de mémoire. Car, mon rôle en tant que poète est de transformer la rage, la douleur et l’injustice en espoir et en dialogue, pour réveiller les consciences et inciter au changement. Je porte la parole de ceux que l’on souhaite faire taire, deviens un relais de résistance et un vecteur de vérité dans un contexte marqué par l’oppression et la corruption.

WS : Nous sommes à la page 39, où tu écris :

« Languèt manman PHTK ».

À ton avis, quel est le sens poétique de cette expression, qui reprend l’un des jurons les plus populaires et typiquement haïtiens ?

MV : Hahahah…Cette expression est une explosion de colère populaire, un juron qui traduit la frustration et le ras-le-bol face à l’absurdité politique et la corruption associées au régime PHTK en Haïti. En la mettant sur la page, je donne voix à une colère collective souvent tue ou réprimée, transformant cette énergie en une arme littéraire puissante. Cette phrase devient alors un souffle de survie, un cri brut et nécessaire qui secoue les consciences et réveille, dans la poésie, la dimension à la fois subversive et libératrice de la parole. Par ce geste, la poésie cesse d’être un simple discours esthétique pour devenir un acte politique, une prise de position engagée qui fait entendre les voix populaires et leur indignation, tout en nourrissant un espace de dialogue et d’espoir.

WS : Sur les réseaux, notamment Facebook, tes poèmes se parent souvent d’une aura érotique, parfois brûlante. Les mots se mêlent à des images de femmes en culotte noire, presque rituel, autour duquel s’est formée ta « kominote kilòt nwa ». Une esthétique singulière, assumée, qui dérange autant qu’elle fascine. Dis-moi, Mèt Vèb, que cherche cette audace ?

MV : En fait, chaque poème que je publie n’est pas simplement une expression artistique, c’est une prière incarnée. La culotte noire, symbole central de ma « kominote kilòt nwa », transcende l’image érotique pour devenir la voix de femmes souvent marginalisées, en particulier celles des zones rurales, trop peu entendues dans les débats publics.

Je vois cette culotte comme un chapelet moderne où chaque vers est une demande, un souffle pour soulager la misère silencieuse qu’elles endurent. Cette démarche est double. Elle est à la fois un acte spirituel où le charnel devient sacré, et une célébration passionnée du corps féminin, que j’admire profondément. Mais à la vérité, mon écriture ne cherche ni à choquer ni à séduire superficiellement, mais à réconcilier le corps et l’âme, à aimer autrement avec la puissance des mots, un feu intérieur qui réinvente l’érotisme loin du voyeurisme. C’est une audace nécessaire, une invitation à écouter autrement, à ressentir plus intensément.

WS : Pour finir, Mèt Vèb, si tu devais laisser un dernier mot à cette conversation, un mot qui résumerait ton recueil, ta démarche, ou simplement l’état d’esprit dans lequel tu écris, quel serait-il ? Et pourquoi celui-là, juste lui ?

MV : Ah ouais, merci pour cette question. Avant de partir, je voudrais remercier mon petit frère, Louguens, compagnon silencieux de mes débuts. Continue de briller, de croire, de rêver, ton génie ne demande qu’à s’épanouir.

À ma petite sœur, n’oublie pas : notre rendez-vous ne fait que commencer. Vous avez été les premiers témoins d’un rêve qui s’écrivait à voix basse.

Je garde au fond du cœur Côtes-de-Fer, ma terre d’enfance, pour la tendresse qu’elle a donnée à mes années fragiles, et Port-au-Prince, cette ville rude et lumineuse, pour les cicatrices et les chemins qu’elle a gravés en moi.

Merci à mes amis, “BACHA yo”, vous savez qui vous êtes et combien vous comptez pour moi.

Je vous remercie de façon spéciale, pour la confiance que tu as placée dans chacun de mes mots et pour cette belle initiative d’échange.

Je n’oublie pas mes lecteurs, mes abonnés, ceux qui me lisent, me commentent, me portent. Et surtout, un immense merci à ma communauté Kominote Kilòt Nwa : votre énergie, votre audace et votre solidarité sont des forces qui me poussent à aller plus loin.

Vous êtes ma plus belle scène.

Enfin, ma gratitude va à Alicide Franckson et Magarie St Vil , qui ont perçu le poète en moi avant que je n’ose y croire. Ce parcours, je ne le fais pas seul. Il est tissé de voix, d’amitiés, d’amours, d’encouragements. Et si mes mots voyagent, c’est parce que vous êtes là, à chaque pas, à chaque vers.

« Lòsyè Lanmou » de Mèt Vèb s’inscrit dans cette « poétique de la Relation » chère à Édouard Glissant, qui voyait dans les lettres antillaises « une prophétie du passé » où « la mémoire et l’imprévisible tissent la trame du réel ». Entre la fulgurance césairienne du Cahier d’un retour au pays natal, la révolte sensuelle des Animaux familiers de Depestre, et la quête d’oralité organique de Frankétienne, ce recueil est un acte de résistance par la beauté. Car la poésie, on le sait, n’a jamais été neutre. Comme le proclamait Glissant : « La poésie est une anticipation qui consent à la mémoire.» Elle est un acte de présence au monde, une façon de scander, face au silence imposé que « nous sommes encore là. » Mèt Vèb hérite bien de cette conscience et la transmet avec une grâce combative, une détermination lumineuse qui mérite d’être accueillie.

Par : Wilsonley Simon | RTMI